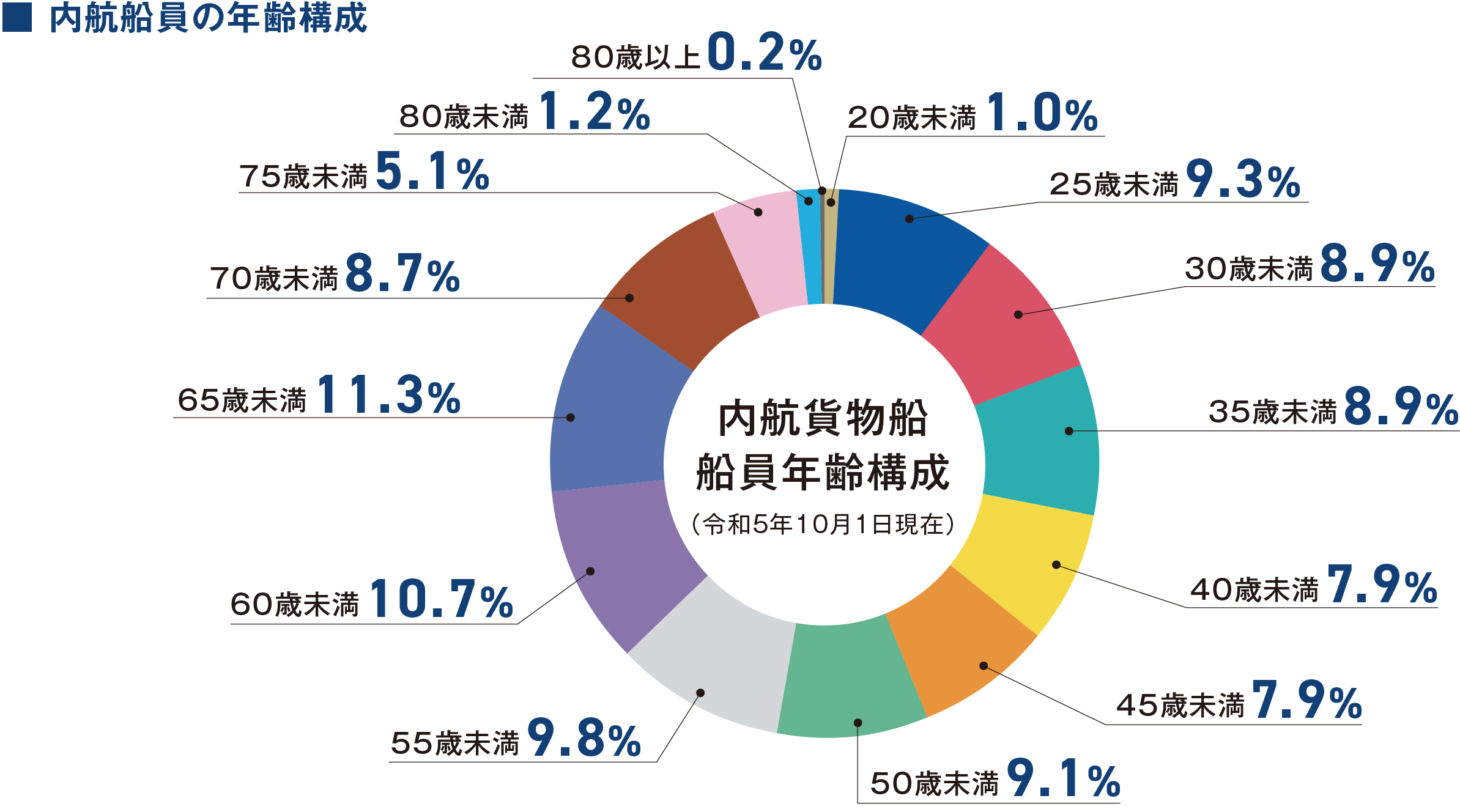

内航船員は、令和5年10月時点で21,425名となっており、昨年比333名の増員となりました。昨年より船員数が増加しましたが、今後の推移を注視する必要があります。年齢構成を見ると50歳以上が5割近くとなっており高齢化が進んでいます。船舶の高齢化とともに船員の高齢化(2つの高齢化)が内航業界の重要な喫緊の課題となっており、特に若年船員の安定的確保・育成に取り組んでいます。

1)内航貨物船計画雇用促進助成金制度

国土交通省から5年間の船員確保計画の認定を受け計画的に若年船員を雇用する事業者に助成金を支給し、若年船員の雇用促進を図る制度です。

2)内航船乗船体験制度

海上技術学校・海上技術短期大学校等の在学生を対象に、夏休み中の一週間程度の内航船による乗船体験を通じて、内航船の理解を深め生徒・学生の学習意欲を促し、就職後の定着率の向上を図る制度です。この制度に協力する事業者を支援しています。

3)内航船員育成奨学金制度の創設

(公財)海技教育財団に内航船員育成奨学基金を拠出して、船員志望者の裾野の拡大や優秀な船員志望者の確保に努めている。

4)船員教育機関等への生徒・学生募集のための広報活動支援

船員教育機関や関係団体等が実施する生徒・学生の募集のための広報活動等を支援しています。

5)船員募集活動への支援

各地方の内航海運組合・内航船員確保対策協議会等の実施する船員確保対策活動等を支援しています。

6)船員養成機関・水産高校等との意見交換会

(独)海技教育機構、水産高校等との意見交換会や懇談会、並びに内航事業者/学校間の求人・就職情報の共有化等を通じて、若年船員確保の裾野の拡大に努めています。

7)船員確保の広報活動

内航海運の一般国民への広報活動や、内航船員求人活動のためのDVD、各種ポスター、リーフレット等を制作し、関係団体等の広報・求人活動を側面からも支援しています。

1)社船実習制度の促進

社船実習とは、内航船に乗船し、航海訓練所では実施できない荷役実習等の実践的な訓練を受けることで、実習の深度化・即戦力化が図れ、就職後すぐに内航船員として求められる知識・技術が早期に習得できる制度です。従って、社船実習(三級及び四級海技士資格用)には運航している船舶の協力が不可欠で、多く事業者が参画できるよう支援しています。

2)一般若年者から内航船員への就職の支援

多様な人材が内航海運へ流入されるよう、船員養成機関卒業生以外の一般若年者からの内航船員への採用を促進するため、海技教育機構が実施する新6級海技士(航海)養成課程の更なる効果的な活用方策について国に要請するとともに、海洋共育センターが実施する民間完結型6級海技士(航海・機関)養成課程の訓練船提供事業に対して支援しています。

3)(独)海技教育機構の養成定員の拡大

(独)海技教育機構の入学応募者数が増加傾向にあるため、養成定員の拡大を行政当局に要請しています。

1)船員災害防止実施計画の推進

船内における船員の安全確保と健康の維持向上を図るため、国は、船員災害防止基本計画を策定し、この基本計画に基づき、船員災害防止実施計画を定めています。内航業界としてもこの実施計画に則り、船員の災害防止、健康の増進及び安全の確保等と管理指導の周知、徹底により、船員労働環境の改善に努めています。

2)法律改正等の着実な周知

国際労働機関(ILO)が制定した海上労働条約及び国際海事機関(IMO)が制定したSTCW条約(船員の資格の国際基準を定めた条約)の国内法化に伴い、更なる労働環境の改善となるよう改正船員法、船舶職員法等の着実な周知に努めています。

Copyright © 2025 Japan Federation of Coastal Shipping Associations